“Argentina, 1985”: Relato pormenorizado de su contexto histórico y claves para entender la película

“Argentina, 1985” está dando que hablar, y mucho. El film argentino está rompiendo récords de taquilla en los cines; más de medio millón de personas ya vieron la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani. Mucho se habló sobre esta obra cinematográfica, que relata los hechos posteriores a la última dictadura militar que, tristemente, debieron atravesar todos los argentinos. ¿Cómo fue realmente el contexto histórico de ese entonces? ¿Cómo definen los historiadores el rol estratégico del fiscal Strassera? ¿Cuál fue la importancia del presidente Raúl Alfonsín? ¿Podemos hablar de ‘héroes nacionales’? Daniel Marques, reconocido historiador de esta ciudad, brindó una extensa entrevista a Crónica y analizó el contexto que se dio en la Argentina a partir de 1983, año del retorno de la democracia.

Hace algunas semanas, en los cines de todo el país se estrenó la película “Argentina, 1985”, que relata los hechos posteriores al final de la dictadura militar que gobernó nuestro país entre 1976 y 1983. El film se centra en los llamados “juicios a las juntas”, el proceso judicial en el cual se juzgó a los altos mandos de las tres fuerzas armadas por los crímenes de lesa humanidad cometidos a lo largo de una de las etapas más negras de toda la historia argentina. Ricardo Darín, uno de los actores argentinos más reconocidos de los últimos tiempos, personifica al fiscal Julio César Strassera, oriundo de Comodoro Rivadavia, quien fuera el principal artífice de los juicios. Su compañero, Luis Moreno Ocampo, es personificado por Peter Lanzani, el joven que saltó a la fama por su participación en la tira juvenil “Casi Ángeles”.

Desde su lanzamiento en cines de todo el país, muchos fueron quienes analizaron el film. Tan buena resultó “Argentina, 1985” que competirá en la categoría de mejor película internacional en los premios Óscar. Al tratarse de un tema sumamente delicado, teniendo en cuenta que la dictadura militar es un hecho histórico que causó muchísimo dolor a la sociedad argentina, a la hora de hacer los análisis sobre la película, hay que tener cuidado, claro está. La radiografía que plasma su director, Santiago Mitre, es un relato muy crudo sobre la realidad que se vivió en esa etapa de nuestra historia, con lo cual es importante tener en cuenta ciertos puntos clave que marcaron la etapa posterior a la dictadura más sangrienta de la que fueron víctimas los argentinos.

Revisar la historia reciente: Algo muy acertado y necesario

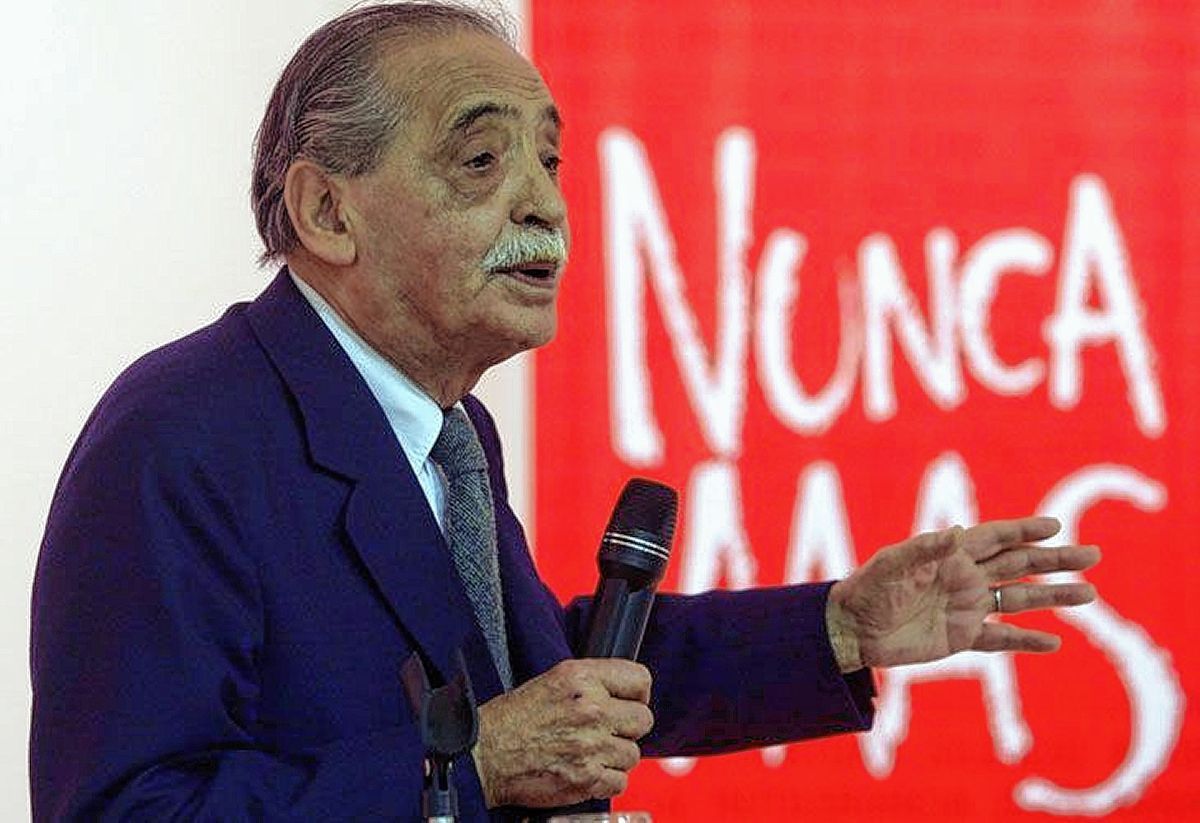

El historiador Daniel Cabral Marques, quien es magíster y doctor en Historia, se refirió a los hechos históricos posteriores a la dictadura y analizó lo sucedido durante los juicios a las juntas. En primer término, reflexionó en torno al análisis que se hace sobre la historia argentina reciente: “A mí me parece muy acertado y necesario volver a revisar estos procesos de la historia reciente. El problema que tiene la historia reciente, digamos, los hechos históricos de los últimos cincuenta años, es que muchas veces son manipulados por el contexto político del momento. En vez de que haya una imagen de la complejidad del proceso histórico, con todos sus matices y colores, quedan los discursos del momento de los medios de comunicación y los dirigentes políticos. El hecho de que haya una película que hable sobre los juicios a las juntas, instala otra vez en el escenario social esta cuestión de revisar, rememorar estos hechos históricos, que son fundamentales para entender la lógica del resurgimiento de nuestra democracia en la década de 1980”, sostuvo el entrevistado.

Daniel Marques, magíster y doctor en Historia de esta ciudad.

“Argentina, 1985”, relata el proceso judicial que se dio en el año 1985, que fue solo una etapa de los juicios a las juntas. En 1984, Daniel Marques era un joven de diecisiete años que estaba terminando el colegio secundario. Al año siguiente ingresó a la universidad. “Me acuerdo de las discusiones que había entre los estudiantes en ese momento por el tema del juicio a las juntas. Lo que predominaba era un apoyo a lo que se estaba generando desde el gobierno nacional. Por supuesto que también había visiones críticas, algo que también fue parte del proceso, pero fueron visiones minoritarias”, recordó Marques sobre lo que fue la posterioridad de la dictadura militar.

Raúl Alfonsín, un adelantado en su época

Raúl Ricardo Alfonsín fue, tal vez, el referente más emblemático que tuvo la Unión Cívica Radical en toda su historia. “Alfonsín tiene un valor fundamental en todo este proceso histórico, eso es algo incuestionable. Él fue uno de los dirigentes que, en el año 1975, unos meses antes del golpe de Estado, integró una de las primeras organizaciones de derechos humanos que tuvo la Argentina, que fue la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Las violaciones a los derechos humanos ya se daban durante el gobierno de Isabel Perón, algo que se llevaba a cabo por intermedio de la Triple A de López Rega. Alfonsín, durante toda la dictadura actuó como abogado, generando hábeas corpus y procesos de acompañamiento legal a la gente que estaba siendo perseguida por la dictadura”, explicó.

El mecanismo de la autoamnistía para las fuerzas armadas: Una trampa desactivada por Alfonsín

Corría el año 1982 y Argentina vivía un momento de efervescencia. El 2 de abril de ese año, nuestro país había entrado en conflicto con Inglaterra. El conflicto es por todos conocido, su resultado, también. Leopoldo Fortunato Galtieri, en ese entonces líder del gobierno militar argentino, había declarado la guerra a los ingleses por las Islas Malvinas. La dictadura se debilitaba rápidamente. En junio de ese año, más precisamente el 14 de ese mes, se sabría que la Argentina había resultado perdedora en la contienda bélica. Los militares estaban acorralados. Habían conducido a la sociedad argentina a un nuevo fracaso. Entonces, ¿qué podían hacer para protegerse?.

“Después de la derrota militar en Malvinas, la dictadura militar se debilitó rápida y considerablemente. En ese último año y medio, los militares intentaron pergeñar una forma de salir hacia la democracia, porque no les quedaba otra. Por eso, crearon los procesos de autoamnistía, ese fue uno de los últimos decretos de Bignone. Es decir, ellos se perdonaban a sí mismos y, además, planteaban que, si habían cometido algún exceso, debían ser juzgados por tribunales militares, con la idea de que habían cometido excesos en sus funciones. Ellos veían las violaciones a los derechos humanos como un exceso. Bueno, todo eso, Alfonsín lo barrió apenas ganó las elecciones. Días después de asumir, él hizo nuevos decretos, decretos que eliminaban la autoamnistía militar y esta idea de que debían ser juzgados por tribunales militares y el tema pasó a los tribunales civiles.

Después vino la creación de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), que es creada por él en diciembre de 1983. A partir de ahí, los juicios pasaron a la esfera civil, en donde actuaron Strassera y Moreno Ocampo”.

Los 30.000 desaparecidos, un número “simbólico”

Daniel Marques se refirió a otra de las grandes polémicas que desde hace años envuelve a la última dictadura militar: el número de desaparecidos. A lo largo de los años, este tema dividió las aguas ampliamente, porque hay quienes creen la versión de que en nuestro país hubo un total de 30.000 personas desaparecidas, y quienes sostienen que fueron muchos menos. Los que se muestran en contra de la cifra de los 30.000, afirman que las organizaciones de derechos humanos inventaron ese número para poder conseguir subsidios. La cuestión no resiste demasiado análisis, porque no importa cuántas personas desaparecieron entre 1976 y 1983, así hubiese sido solamente una persona, habría estado mal, porque ningún Estado debe secuestrar a nadie, mucho menos quitarle la vida.

“Con los informes de la CONADEP y el juicio a las juntas que se hizo en la época de Alfonsín, se llegó a un número que ronda entre los 9.000 y 12.000 desaparecidos, que es lo que aparece en las cifras del informe de la CONADEP y en los juicios. 12.000 es lo que se tiende a proyectar, pero hay un problema con todo esto, y eso es que nunca vamos a saber el número final de desaparecidos, de violaciones a los derechos humanos. Los 30.000 desaparecidos son un número simbólico, no es un número efectivo, no es un dato matemático de la cantidad real, sino que es un número que está cargado de simbolismo”, sostuvo Marques sobre la gran polémica que desde hace años envuelve al tema de la cantidad de desaparecidos durante la dictadura militar.

El registro documental eliminado por la dictadura militar

Al hablar de este número “simbólico”, también hay que tener en cuenta que la propia dictadura militar eliminó miles de registros que daban cuenta sobre torturas y desapariciones de personas mientras duró el gobierno de las juntas militares. “Hay documentos que no existen, personas que desaparecieron de las que nunca se volvió a saber nada. Es muy difícil reconstruir ese proceso, hablamos de una dictadura que borró la memoria. El número real de desaparecidos es imposible de determinar, insisto, el número de 30.000 desaparecidos, más que un número real, es algo simbólico. Otro problema que tiene esto, es que muchas veces el número de los 30.000 desaparecidos se usó con fines políticos. A los que dicen que no fue esa cantidad se los llama negacionistas, también pasa que se toma la cifra como algo incuestionable, y no es ni una cosa ni la otra. Nunca vamos a tener un número real, preciso, sobre la cantidad de desaparecidos, es muy difícil reconstruir eso”, agregó a su análisis Marques.

Más aguas divididas

Otro de los temas que se analiza al hablar de los juicios a las juntas, es el apoyo que tuvo todo el proceso mientras los genocidas fueron juzgados. Una gran parte de la sociedad estaba a favor de que fueran enjuiciados pero, lógicamente, otra parte estaba en contra, porque compartían lo que había sucedido entre 1976 y 1983. El profesor Marques recordó lo que sucedió en ese momento y señaló que “en ese entonces, lo que predominaba era una especie de renacimiento de la democracia, se hablaba de la primavera democrática, y Alfonsín representaba un poco esa primavera democrática, algo que le daba mucho aval y legitimidad al proceso del juicio a las juntas. Pero también había sectores que se resistían a los juicios, algunos, ligados a las fuerzas armadas. Hay gente que todavía sigue criticando a Alfonsín por los juicios, muchos estaban convencidos de que esto fue una guerra legítima, le llamaban ‘la guerra sucia’. Durante los juicios, el propio Strassera tira abajo esa idea de la guerra sucia, y su argumento era que, incluso si se hubiese tratado de una guerra, en los peores conflictos armados la tortura y la violación de derechos humanos no es algo que se pueda llevar a la práctica. Esto no se trató de excesos en la represión, no, fue algo sistemático, planificado, coordinado desde arriba, por eso se habla de terrorismo de Estado”.

Julio César Strassera, una figura para reivindicar

Julio César Strassera falleció a los 81 años de edad.

En el tramo final de la extensa entrevista que brindó a este medio, Daniel Marques se refirió a las figuras de Julio César Strassera, Luis Moreno Ocampo y Raúl Alfonsín, los tres grandes responsables de la concreción de los juicios a las juntas. El historiador local también habló sobre el rol que tuvo muchos años después el ex presidente Néstor Kirchner, quien reanudó los juicios por crímenes de lesa humanidad y tuvo otro destacado rol en el enjuiciamiento a los represores.

“Lo que muestra la película son hechos sucedidos en 1985, después el proceso continuó, porque vinieron nuevas denuncias durante todo el gobierno de Alfonsín. Ahí se cerró el proceso sobre las cabezas de las juntas militares, se les dio condena perpetua a muchos de ellos, a muchos de los altos mandos de la dictadura. A partir de 1986, algunos sectores del Ejército empezaron a reaccionar contra ese proceso, y ahí vinieron los movimientos ‘carapintadas’, primero estuvo Aldo Rico, después Mohamed Alí Seineldín. Estos sectores reaccionaron en contra de los juicios, incluso, ya se estaba empezando a juzgar a personas con mandos menores, y por eso después Alfonsín tuvo que crear dos leyes, presionado, porque además había una crisis económica que estaba complicando todo. Esas leyes fueron las de Obediencia Debida y Punto Final”, graficó Daniel Marques sobre los juicios a las juntas y las reacciones que tuvo el Ejército en contra.

La ley de Obediencia Debida establecía que, a partir de su sanción, se juzgaría solamente a los altos mandos y no se avanzaría hacia abajo, y la ley de Punto Final ponía una fecha de cierre a los juicios, después de esa fecha, ya no se iban a llevar a cabo más enjuiciamientos. Posteriormente, en la historia argentina apareció otro personaje que tuvo un rol muy diferente al de Raúl Alfonsín: Carlos Saúl Menem, quien fue electo presidente de la República en 1989. “Menem indultó a todo el mundo, sacó a todos libres, a los que habían metido presos también, y no solo a las personas de las fuerzas armadas, también liberó a los guerrilleros. Él hablaba de una ‘pacificación nacional’. Mucho más adelante en el tiempo, apareció Néstor Kirchner, que declaró las leyes de Obediencia Debida y Punto Final como anticonstitucionales y continuó los juicios, y ahí volvieron a caer presos todos los que antes habían estado durante el gobierno de Alfonsín”.

Strassera, una figura que debe ser reivindicada

“Strassera es una figura que debe ser reivindicada”, dice Daniel Marques sobre el valiente fiscal que decidió enfrentar a las juntas militares y enjuiciarlas por los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983. “Me dio mucha pena cuando falleció hace algunos años. Strassera fue una figura clave del retorno a la democracia, y Luis Moreno Ocampo también. Ellos marcaron el camino hacia la transición democrática, y deben ser reivindicados. Me parece muy interesante que se haya hecho esta película, porque se habla de hechos que hoy faltan en la memoria colectiva de los argentinos, sobre todo, en las nuevas generaciones”.

Alfonsín, el padre de la democracia argentina

Para cerrar la entrevista, Daniel Marques reivindicó una vez más las figuras de Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, y también resaltó a Raúl Alfonsín, el actor clave para desarrollar los juicios a las juntas. “En el caso de Alfonsín, él es considerado el padre de la democracia argentina, el padre de la restauración democrática. Fue una figura emblemática, ningún país del mundo hizo lo que él hizo, menos en Latinoamérica; no sucedió en Chile, tampoco en Uruguay o Brasil. Strassera y Moreno Ocampo están enganchados en esta misma lógica, porque su rol como fiscales fue vital para fortalecer la democracia, para marcar la idea de, como dice Strassera en la película, que nunca más viviéramos algo así. Para mí, son figuras emblemáticas del renacimiento de la democracia y de la consolidación de los valores de la justicia, de la igualdad ante la ley, del respeto por la vida humana en la vida democrática”, cerró el magíster y doctor en Historia.